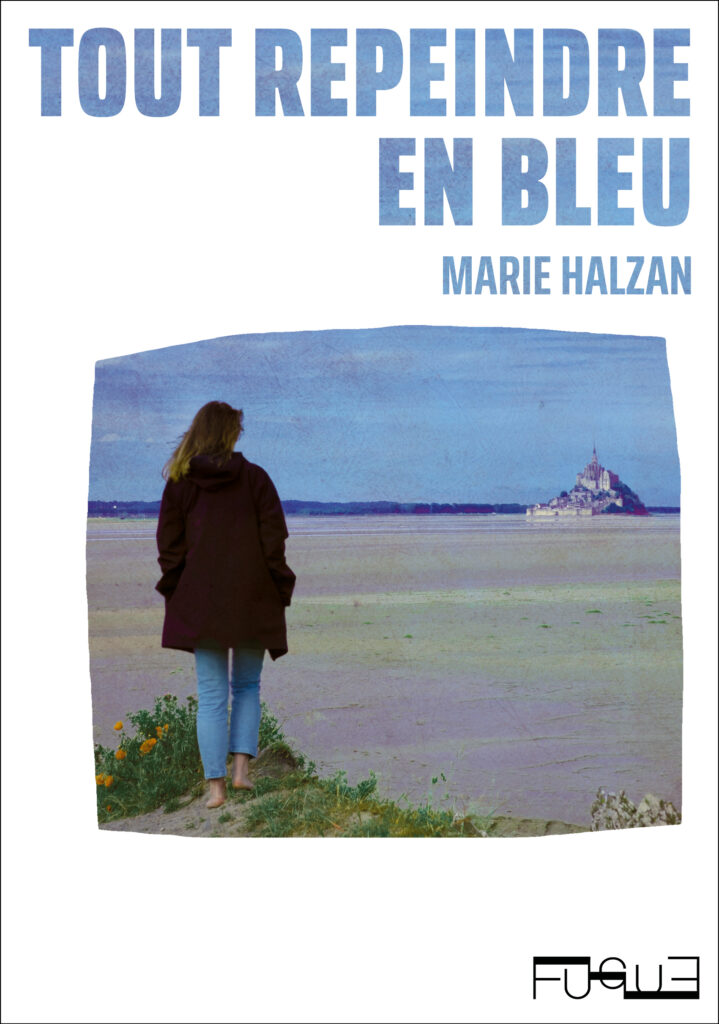

L'autrice

Marie Halzan est directrice de création et vit en Bretagne. Ses voyages la ramènent toujours à son port d’attache, ce long cordon de sable entourant la baie du mont Saint-Michel. Tout repeindre en bleu est son premier roman.

Extrait

J’ai fait un rêve étrange, de ceux qui vous laissent leur empreinte toute la journée. J’étais à la montagne, dans un jardin en pente douce. Igor était là, adossé au mur d’une grange au toit fatigué. Je ne sais pas dire comment, il ne lui ressemblait pas vraiment mais c’était lui, je sais que c’était lui. Son parfum d’abord, de chèvrefeuille et de terre. La couleur de ses cheveux. Et ses yeux, des éclats qui me transpercent, se déchargent dans mes veines en un élixir qui laisse à nouveau circuler la vie dans ma chair. Je me suis avancée jusqu’à lui, beauté infernale. À ses pieds, des pinceaux séchaient la tête en l’air, le poil lavé mais encore imbibé d’une peinture bleu ciel. Je les ai regardés les uns après les autres, rangés par taille, et j’ai voulu lui demander ce qu’il pouvait bien faire avec ça. Un élan que je regrette amèrement puisque je pense l’avoir dit à voix haute dans mon sommeil, ce qui m’a réveillée dans l’instant. Retour à la bonbonnière. Avec sa lumière crue qui perce à travers les rideaux, son décor d’un autre temps, le poids de l’édredon et les amants figés sur le papier peint. Eux qui ne connaissent ni l’absence, ni l’asphyxie, ni le poison que peuvent charrier les souvenirs.

Un état de fatigue intense et nouveau me scelle au matelas pendant une demi-heure. Quand je parviens à me lever, je me dirige vers la fenêtre que j’ouvre d’un geste sec ; une façon de me ressaisir, de me donner du courage pour la journée. Les battants claquent contre le mur, une mouette posée sur le toit s’envole brusquement. En croisant mon reflet dans le miroir, je sursaute moi aussi de tout mon être et recule de trois pas. Cela fait des mois que je ne suis pas à l’aise avec mon reflet, mais là, ça ne peut pas être moi. Ou alors c’est pire que ce que je pensais. Je m’en approche, prudente, à pas de loup, comme pour éviter qu’il m’entende, mais ces choses-là ne dorment jamais. Mon reflet est bien là, seulement parce qu’il n’a pas le choix. S’il avait pu, il se serait fait la malle et je ne lui en aurais pas voulu. Mon teint est gris asphalte, j’ai deux bénitiers sous les yeux, et mes cheveux sont bons à rembourrer des selles. La vie s’est défilée. Quelle vie, au juste ? Je ne sais plus dire qui habitait ce corps, ce qu’elle aimait, ce qu’elle voulait, ce qui la révoltait. Je ne suis plus qu’un linceul que mon âme a déserté. Le seul réconfort là-dedans, c’est un gros sweat à capuche bouloché, un pantalon mou et des chaussettes en mohair que j’enfile avant de me vautrer dans le fauteuil crapaud. Avec l’application des jeunes élèves, je retrousse mes manches et comprime mes poignets l’un après l’autre. Mon fix d’endorphine, ma délivrance.

Une fois calmée, je descends me faire un café. En empruntant l’escalier, j’entends une voix d’homme étrangère échanger avec mon père. J’aurais fait demi-tour si l’une des marches n’avait pas grincé sous mes pieds.

— Sakura ? Viens que je te présente Ismaël.

Démasquée. Tant pis, ils me verront en tenue de survie. Je les rejoins dans le salon et suis stupéfaite de découvrir que celui qui parle avec mon père dans un K-Way ruisselant et qui l’appelle Jojo n’est autre que l’homme aux tripes de Vire du train. Passé l’étonnement, j’ai un relent nostalgique pour l’anonymat de Paris. Je baisse la tête et lui fais un timide signe de la main. Lui plisse les yeux, semble me reconnaître et m’adresse un bonjour en demi-teinte.

— Ah bah…

Je réponds Tiens ! en forçant un peu sur la sympathie. Mon père secoue la tête perplexe.

— Ah bah… quoi ?

— On s’est rencontrés dans le train, papa.

— Ah oui ?

Ismaël corrige.

— Enfin, rencontrés, c’est un grand mot.

De l’enthousiasme tiède, mon père bascule, taquin, dans l’instinct protecteur.

— Alors toi tu contredis ma fille comme ça, et dans mon salon en plus !

— Non mais Jojo, ce que je veux dire, c’est qu’on n’a pas partagé notre déjeuner, tu vois l’idée.

Je pense très fort Encore heureux. Silence. Les épaules immobiles, mon père change de sujet en aspirant les oui.

— Houi-houi-houi je vois l’idée.

Les oui mi-chuchotés mi-aspirés, je les connais bien, il fait toujours ça quand il est mal à l’aise. En ouvrant le vaisselier, il continue à voix haute :

— Bon. Café ?

Autour de la toile cirée, au son de la cuillère qui tourne dans les bols en opaline, Ismaël propose de nous guider en baie. Je comprends entre les mots que c’est son métier et qu’à cause du temps instable, un groupe qu’il devait accompagner a annulé. Il est libre, explique qu’aujourd’hui il y a dix mètres de hauteur d’eau, je ne comprends pas bien ce que ça signifie ni à quel coefficient de marée ça peut bien correspondre. Je me perds un peu plus quand il ajoute que les bancs de sable se sont déplacés et qu’il a envie de tester un nouvel itinéraire. Avant de conclure que si on est d’accord, on fera un crochet par la réserve ornithologique de Tombelaine, on marchera ensuite vers le Mont où on pourra flâner une heure. Et on rentrera en ligne droite, marée montante dans le dos. Ce à quoi mon père acquiesce pour nous deux sans me consulter.

Le départ se fait à onze heures au Bec d’Andaine, une dune de sable blanc bordée de hautes herbes qui conduit à la baie. Des centaines de milliers de touristes la traversent chaque année, profitant des marées basses pour se rendre au Mont à pied. Mon père me répète deux fois qu’un guide pour deux est un privilège, je lui dis que je sais, il me dit qu’on a de la chance, je lui dis que oui, il me dit que quand même. Ismaël, qui ouvre la marche, nous emmène en quelques minutes sur la grève. Le paysage change du tout au tout, s’ouvre en grand sur une étendue infinie de sable mouillé sillonnée de cours d’eau paisibles aux reflets argentés. Un désert éphémère où le silence s’engouffre entre le chant des mouettes et le souffle de la brise. En face, l’île sauvage de Tombelaine, et le Mont, qui veille à la paix fragile des lieux, bientôt soumise à la puissance des courants. À la manière des montagnes, il paraît si proche, alors qu’il est à trois heures de marche. La mer, invisible, s’est retirée à des kilomètres. Pourtant dans quelques heures elle aura effacé nos traces, envahi l’estran, et quelles que soient les circonstances elle aura accompli son œuvre : tout repeindre en bleu. Grâce à elle, ici, tout recommence à zéro, et plusieurs fois par jour.– Les marées de la baie font partie des trois plus importantes au monde. Ici, dans quelques heures, il y aura quatre mètres d’eau au-dessus de nos têtes.

Quatre mètres au-dessus de nous. On peut marcher et se noyer au même endroit. Difficile à imaginer quand on avance pieds nus sur cette tangue, une couche de sédiments dure en surface, mais toujours prête à danser. Par endroits, il suffit de la réveiller en tapant avec les pieds pour qu’elle se mue en sables mouvants. Ce matin, elle est si fraîche qu’elle glace la peau, si dure qu’elle éprouve les talons. Pourtant, la beauté des lieux agit comme un cataplasme sur les maux. En se retirant, la mer a laissé son empreinte. Le sable, cannelé du mouvement des vagues, se propage à perte de vue en une ondulation légère. Partout, des flaques immobiles ressemblent à de grands miroirs couchés. Traverser ces étendues tranquilles où le ciel se regarde nous permet de marcher dans les nuages, d’oublier notre réalité. Les pieds bien ancrés dans le sable, je me sens flotter, à croire que la mer est encore là, que son souvenir me porte pour me maintenir à la surface. La seule chose qui me raccroche au monde, ce sont les commentaires d’Ismaël. Oh non Joseph, par pitié, je te l’ai racontée mille fois cette histoire. Les soldats anglais, pfff, une belle bande de bras cassés, ils ont essayé un paquet de fois d’assiéger le Mont, mais chaque fois qu’ils posaient leur artillerie sur le sable, la mer montait, ils remballaient, résultat ils ont jamais réussi à l’atteindre.

Arrivés au pied de Tombelaine, on s’assoit sur les rochers les plus éloignés. Les goélands nous surveillent, prêts à défendre leurs nids à la moindre menace. Le ciel est dégagé. Dans d’infimes picotements, le soleil me sèche les jambes et ma peau se marbre de sel. Je rêve d’une eau douce pour me rincer.

Ismaël, du pain plein la bouche, profite de la pause pour nous raconter une légende. Son récit est ponctué de déglutitions et les miettes qui tombent sur son col ne semblent pas le perturber. De temps à autre il lève le menton, laisse un blanc, attend qu’on lui réponde ; un véritable prof qui s’enflamme dans sa démonstration. Il parle beaucoup. Et les morceaux de pain de la taille de son poing ne l’arrêtent toujours pas. Mais en synthèse, une certaine Hélène se serait laissée mourir sur l’îlot en attendant désespérément le retour de l’amour de sa vie, parti conquérir l’Angleterre.

— … à croire qu’il savait pas ce qu’il allait bouffer là-bas. Bref, elle, en tout cas, elle serait morte ici et ensuite, bouche-à-oreille, déformation linguistique, tout le tralala, la tombe d’Hélène serait devenue Tombelaine.

— Jolie version. Bon choix. Je la trouve un poil plus romantique que celle du géant qui a enlevé la princesse Hélène avant de l’inhumer ici, commente mon père.

— Drôle d’époque quand même, les femmes se laissaient mourir pour des hommes, quand elles ne mouraient pas sous leurs coups.

Je remballe nerveusement mon sandwich, attrape mon sac à dos, les laisse à leur discussion et marche bille en tête vers le sommet de la réserve ornithologique, quarante-cinq mètres plus haut. Sur le côté du mont, un sentier bordé de fleurs jaunes qui sentent le monoï me hisse jusqu’au point culminant. En me voyant m’éloigner, Ismaël m’interpelle.

— Hey ! On n’a pas le droit de monter ! Encore moins en période de reproduction !

— Reviens-nous saine d’esprit ma Sakurette, le sommet porte le nom de pic de la Folie !

Je n’écoute pas. Il me semble avoir décelé des secousses dans les épaules de mon père, mais dans l’étendue propice aux mirages, je lui laisse le bénéfice du doute. Le sentier grimpe en pente douce et après les quelques kilomètres à marcher à plat dans le sable corrosif, la fatigue s’est installée. Alors qu’il aurait pu m’épuiser, le relief soulage mes pieds. En fait, je crois que c’est simple : c’est la monotonie qui éreinte, sur le chemin comme dans la vie.

Ismaël m’appelle au loin mais je continue. J’atteins la cime en quelques minutes. Là-haut, la vue qui porte à 360 degrés sur la baie me dévoile le Mont, les falaises du Pignon Butor et, en retrait, la langue de la mer. Du côté de Cancale, le cadre s’ouvre sur un régiment de parcs de moules de bouchot. La cadence graphique des pieux alignés au millimètre me donne l’impression d’une armée prête à envahir la baie. Le bruissement d’une branche m’arrache à la contemplation. Un grand oiseau que je prends pour un héron vient de se poser derrière moi. Deux longues pattes noires, un plumage blanc, un port altier déployé en S, un long bec et une nuque sur laquelle tremblotent ridiculement deux fines plumes. Je retiens mon souffle et fixe le volatile qui ressemble à un cavalier en bottines noires. Il m’imite avant de pousser un cri. Je sens bien à sa posture qu’il a cherché à m’impressionner, mais tout ce qu’il obtient de moi est un rire étouffé. Il donne deux battements d’ailes gracieux et s’en va avec l’allure d’un prince qu’on aurait froissé. Lorsque je redescends, je croise Ismaël venu à ma rencontre, visage fermé. Il fait demi-tour avec moi jusqu’au bas du rocher où mon père nous attend, mains sur les hanches. Quand je raconte ma rencontre, il m’explique que j’ai croisé une aigrette.

— Quand elles ont des plumes sur la nuque, ça veut dire qu’elles sont en période nuptiale. Peut-être qu’elle a tenté une approche et que tu l’as vexée.

— Ça ne sera pas le dernier oiseau à se prendre un râteau par ma fille.

La réponse de mon père me donne envie de disparaître sous le sable. De deux mètres supplémentaires quand il m’adresse un clin d’œil malicieux. De dix mètres quand je croise le regard d’Ismaël, que j’esquive sur-le-champ. Il baisse la tête, resserre les sangles de son sac d’un coup sec et nous remet en route dans la foulée pour le Mont.

Une heure plus tard, sous une bruine légère, Ismaël s’arrête, observe le sol et le tapote du bout des pieds en dessinant un grand cercle. Les bras déployés comme des ailes, les jambes au diapason avec la terre, sa grande carrure plane au-dessus du sable avec la grâce d’un oiseau de proie. Plus la tangue s’assouplit, plus il danse avec elle pour la tirer de son sommeil. Elle lui répond, se déforme, bientôt traversée par une onde lourde qui soulève une argile endormie et gorgée d’eau. Mon père y saute à pieds joints, la flaque avale aussitôt ses chevilles. Le souvenir insolite des sables mouvants me revient, je les rejoins et me laisse engloutir à mon tour. En quelques secondes à peine, on est tous les trois enlisés jusqu’aux genoux, puis à mi-cuisse. Ismaël parvient à s’extraire en quelques gestes maîtrisés. Il ne faut que peu de temps pour que les sédiments s’agglutinent autour de nos jambes et les figent dans le sable. Je suis comme coulée dans un fuseau d’argile et chaque geste pour m’en défaire ne fait que les aspirer un peu plus. Debout à côté de nous, collé à ses jumelles, Ismaël feint de nous ignorer en gloussant. Au bout de quelques minutes, mon père m’adresse un clin d’œil et me chuchote une combine pour nous sortir de là. Je ne perds pas une seconde.

— Bon, Ismaël, tu vas pas nous laisser ici avec la mer qui remonte à la vitesse d’un cheval au galop !

Le sourire d’Ismaël s’éteint, il range sèchement ses jumelles, pose un genou à terre, plante ses yeux dans les miens, et avec le sérieux d’un spécialiste qu’on a piqué, rétablit sa vérité.

— La mer ne monte pas à la vitesse d’un cheval au galop. Ça, c’est une putain de légende qui fait vendre des traversées aux Parisiens. La mer remonte à une vitesse qui se situe entre trois et six kilomètres heure, au même rythme que quelqu’un qui marche bien. Elle prend son temps, elle ne se presse jamais, point.

Il s’arrête un instant avant de poursuivre.

— Et on vous dira que c’est Victor Hugo qui a dit ça. Mais ça aussi c’est une connerie de l’époque, toujours pour faire vendre. Parce que le type qui a dit ça, c’est Mérimée, mais c’était pas assez vendeur.

Toujours en me fixant, il nous détaille un par un les gestes à exécuter pour nous sortir des sables. Je retrousse mes manches pour ne pas couvrir mon pull d’argile et parviens à me libérer rapidement. Son regard se pose sur mes bleus puis remonte jusqu’à mes yeux, l’air circonspect. Je recouvre mes poignets d’un geste nerveux.

— Vous voyez, c’est exactement comme ça que les gens se noient. On ne meurt pas aspiré par les sables, ça aussi c’est une légende. Non, en fait, on reste bloqué, la marée monte et bam. La baie est imprévisible, faut faire gaffe, c’est tout.

Deux averses et trois éclaircies plus tard, par un temps ni clair ni maussade, ni sec ni mouillé, par un temps normand, on entre par le contrefort situé du côté est du Mont. La rue principale est si bondée qu’il faut se faufiler entre les selfies.

— Je ne supporte pas cette mode d’Amstramgram.

— Instagram, papa.

— C’est pareil, ma fille, ça n’en reste pas moins stupide. Nous, on avait une pellicule avec vingt-quatre photos, une seule chance par photo, et quand on les développait, vingt-deux étaient ratées. La vie était plus surprenante.

Il se retourne d’un coup d’épaule décidé et change d’itinéraire.

— Allons voir la Merveille.

En marchant derrière lui, Ismaël m’explique que la Merveille est le nom de l’ensemble architectural qui abrite l’abbaye. Dans l’entrelacs des monuments, il reprend la tête et nous guide jusqu’à un large escalier dont les siècles de procession ont poli les marches. Je suis sûre qu’à les écouter, on entendrait encore le murmure des psaumes et le vent des soutanes. D’un pas tranquille et régulier, on se hisse vers l’abbaye, intimidante gardienne du désert. Bientôt son immense silhouette nous avale et, après un passage au cœur du monument, une porte nous dépose en l’un des points sacrés : le cloître. Tout ici apaise le regard et calme l’esprit. Le jardin, sobre et dépouillé, s’ouvre sur le ciel. Ismaël nous en fait faire le tour par une galerie dont le pourtour d’arcades tamise le soleil et floque au sol des jeux de lumière. À l’ombre des voûtes, les arches qui se déploient en une cadence gracieuse ornent le jardin comme pour en révéler la pureté. Chaque colonne, chaque détail, chaque décor semble avoir été ciselé par une main céleste, et de cet écrin de prière, tout en force et en délicatesse, émane un sentiment d’absolu. Je ne sais pas si la perfection existe, mais il se pourrait qu’ici, suspendue entre ciel et mer, elle ait été sculptée dans la pierre pour l’éternité. Pour moi c’est le plus bel endroit du Mont, la merveille de la Merveille, nous chuchote Ismaël.

Sur le chemin du retour, dans une ruelle, Ismaël salue une femme postée sur le pas d’une porte. Elle doit avoir soixante-quinze ans, des cheveux longs et blancs retenus en chignon par une pique en bois, des phalanges ouvrières recouvertes d’une pellicule dorée, un tablier marine lui tombant aux chevilles et dont la toile éculée semble servir de palette de peinture. Je passe à mon tour devant elle et lui fais un signe de tête auquel elle répond par un franc sourire. L’anonymat de Paris me semble pure hérésie à cet instant.

Rien ne perturbe le rythme du retour. Pas même les courants frais à traverser, le vent cinglant sur la nuque, les effluves de vase, les pieds lourds et fatigués. À mi-chemin, je cherche à revenir sur l’histoire du cheval au galop et n’obtiens qu’un simple La mer ne se presse pas, c’est un truc inventé par l’homme. Sur la connerie de l’homme, je ne peux qu’aller dans son sens. Une centaine de mètres derrière nos pas, la langue de la mer remonte doucement. Quand je dis que la mer est en train de remonter, mon père me reprend.

— On parle du montant de mer, ma Sakurette. Ce n’est pas la mer qui monte, c’est le montant de mer, tu sais bien.

Rien à faire, je ne parle plus la langue de chez moi. En fait, je ne sais pas si je l’ai déjà parlée un jour.

ILS EN PARLENT

« Une galerie de personnages attachants et une plume aussi habile que poète »

Point de Vue

« Une épopée moderne et vivante que je vous recommande »

Élise Nebout, École Les Mots

« Un conte bleu profond pour commencer l’année en douceur »

Nathalie Lacroix, Le Bureau des activités littéraires

« C’est un peu nous que nous trouvons en lisant ces pages »

Lucie, Librairie Les Nouveautés (Paris 10e)

« Premier roman très réussi sur la reconstruction après une rupture amoureuse. Un livre imprégné de couleurs, de poésie et d’odeurs marines »

Émilie, Librairie Les Grandes Largeurs (Arles)

« Ce roman m’a enchanté. Une histoire authentique, humaine et touchante qui nous offre un regard nouveau sur certains aspect de la vie. Un agréable moment de lecture »

Julian, Librairie Privat (Toulouse)